「ことばで自分を伝える力」

ジャーナリングが育む日本語力と文章力

NPO法人マナビエル

代表理事 志田 千帆

コーディネーター 加藤 里彩

NPO法人マナビエルは、一人ひとりの「ことばで自分を伝える力」の向上のための出張授業、ワークショップ、ワーク教材制作、添削、文章審査、言語化の場づくりなどを行っています。ランゲージアーツ=6つの言語技術(話す、聴く、読む、書く、見る、伝える)を土台に、自分らしいことばや表現を引き出す支援を通して、自分を言語化することで自己実現できる人を育んでいます。

その文章…あなたはどこに?

私たちの活動では年間3,000以上の文章に触れています。多くの人の文章に「自分らしさ」やオリジナリティが表現されていないことに気づかされます。書き方としてはきれいにまとまっているものの、どこか没個性的で、誰が書いても同じように感じられる文章が少なくありません。社会に出てからの自己紹介やアピール、または受験や就職活動といった重要な場面で「あなたについて教えてください」という問いに対し、どう応じれば良いのか困る人が多いのも事実です。その場では端的に自分の考えや価値観を表現する力が求められますが、書き手は戸惑い、どう書けばよいのかわからなくなってしまうことがしばしばあります。そして、そこで生まれる文章もまた「差し障りのない」もので、個人の魅力を十分に伝えられない文章となるのです。

現場で見かける優等生現象

(マナビエル出張授業担当、加藤の実践より)

私(加藤)は、「自己表現」を必要とする作文型入試対策の講師としてクラスを担当していました。生徒は中学3年生の15人、どの子もトップ校を目指す優秀な子どもたち。偏差値も高く、レベルの高い知識や思考力を備えた真面目な子ばかりでしたから、私は「どんな文章を書くのか楽しみ!」とわくわくしていました。しかし、実際に作文を前にびっくり。そこには「同じ人が書いたの?」と思ってしまうほど、そっくりな作文たちが並んでいたのです。似たような言い回し、どこかで聞いたことがあるような「意見」、締めくくり方も同じ…。まさに「お手本」のような文章でした。文章自体はしっかり書けていますし、減点できる要素があるかと言われればありません。しかし、このような場で求められている力とは、自分らしい考え方や視点が表現できる力、そしてそれを伝える力です。さて…ここから自分らしさを育むには?と考えたことが、作文の「中身」の指導方法を探究しはじめたきっかけの一つとなりました。

ことばで自分を伝える力を高める方法

弊団体はこうした課題に対し、日々のジャーナリングを有効な解決手段として提案しています。ジャーナリングとは、思考や感情、時に体の感覚まで、心の中に浮かぶさまざまなことを自由に記録していく方法です。考えを文字にする作業を通じて自分と向き合う時間や、自分を言葉にするトレーニングの場を生み出します。書く内容やテーマに制限はなく、「手を止めずに書き続ける」「消しゴムを使わない」「文字だけでなく絵でも図でもOK、思ったことは何を書いてもよい」という3つのルールのもとで進めることで、自然体の自己表現が可能となります。たとえば、「何も思いつかない…昨日夜遅くまで起きていたから頭が働かないな。×やっぱり6時間以上寝ないとスッキリしない/〇私には睡眠は重要 そういえば昨日嬉しかったことがあった!」のように、とりとめがない、意味がないと思われることでも、形式にとらわれずに、とにかく途切れずに書いてみることが訓練になります。

ジャーナリングの始め方は簡単です。1日5分から10分といった短い時間でも十分です。お気に入りのノートとペンを用意し、あれこれ考える前にまずは手を動かし続けるだけ。少しずつ続けるうちに、自然と自分がよく使う言葉や、自分が大切にしている価値観などが浮かび上がり、さらに自分自身を俯瞰して見る力「メタ認知能力」も身についてきます。このプロセスを通じて、「自分についてのネタ帳」が積み重なり、いざというときに自然体で自己を表現する土台ができ上がっていきます。このような土台ができてくると、文章に対しても具体的な効果が見えてきます。実際に文章を書くスピードが上がった、学校の授業や宿題で記述する際も何を書くか迷わなくなった、面接では想定してなかった質問にもあわてることはなかった、といった学生の声もあります。

つながる日本語力・文章力

日本語には、多様で美しい表現が豊富に揃っています。その中から自分にぴったりな表現を選び、豊かな言語力で自分を伝えるためには、インプットし語彙力を高めることで終わらせず、ジャーナリングを通じて自分の考えや感じたことを日々言語化しアウトプットすることが最良のトレーニングになります。ジャーナリングの後で、書いた内容を別の言葉に変換してみたり、辞書を引きながら新しい表現を学んだりすることも有効です。こうして日々実践しながら語彙を磨くことで、ことば選びが洗練され、自己表現の幅も広がっていきます。

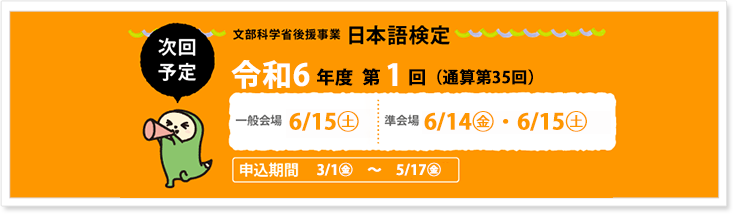

このような経験からことばに興味を持ち始めた生徒や学生には、日本語検定の受検を勧めます。日ごろ使っていることばのニュアンスを異なるものとして理解していたことに気づいたり、時代と共にことばの意味や使い方が変化することを知ったり、日本語の世界は想像以上に広く豊かなことを実感してもらいたいと思うからです。検定という場を借りて日本語のグラデーションに触れながら身につける中で、実践の場としてジャーナリングに活かすこともできます。

ジャーナリングは積み重ねて力になる

弊団体では、このジャーナリング習慣を身につける場として「ジャーナルジム」というオンラインのワークを始めました。これは、ジャーナリングを続ける自信がないというメンバーの声を受けて作られたもので、可能な時間にオンラインで集まり、テーマを挙げ一緒にジャーナリングを行う機会を設けています。日常生活に追われがちな大人も、ジャーナルジムで自分に立ち返り「まず書きつづけてみる」ことを試み、思いがけない言葉や感情に出会う場として活用しています。この活動の中で、私たち自身も自己表現の新たな可能性に気づき、日本語の奥深さと豊かさを再発見し、自分らしい言葉を手に入れる体験を積み重ねています。自ら得た体験をもとに、一人でも多くの人の「自分をことばで伝える力」の向上のために、弊団体では学校や企業などにジャーナルワークの提案をしていきます。

このように、ジャーナリングで自分を言語化する力を身につけることは、深い自己理解と自己肯定感を高める貴重な手段であるとともに、文章表現力の向上につながります。さらに日々の蓄積がやがて大きな財産となり、自分らしさを損なわず、より豊かな日本語表現で相手に伝える力が養われます。これらの準備を整えた先に、「ことばで自分を伝える」ための自信と実力が備わっていくと私たちマナビエルは考えています。

志田 千帆(しだ ちほ)/左

特定非営利活動法人マナビエル 代表理事

住宅業界で長く説明や相談の業務に携わる。その後、任意団体を2年経て2018年にNPO法人マナビエルを設立、「ことばで自分を伝える力」向上のための活動を開始。ランゲージアーツ=6つの言語技術を土台にした授業デザイン、ワーク教材制作を担当。学校教育だけでなく社会教育分野やキャリア教育分野で、言語化による豊かな対話からアクションを生むプロセスを支援している。

加藤 里彩(かとう りさ)/右

特定非営利活動法人マナビエル 東京事務所コーディネーター

子どもの文章表現スクール『CACUCO.』代表。「自分らしく書いて伝える力」をコンセプトに活動。マナビエルでは学校への出張授業講師、各種コンクール審査、コーディネート等を担当。講師歴15年、1600人以上の文章指導経験あり。日本語検定1級認定(令和6年度第2回)。

マナビエル WEBサイト:https://manabi-el.org/