立ち止まって言葉を吟味してみる

―情報過多の時代に―

明星大学 教育学部

教授

永田 里美

読み流す行為に慣れ親しんだ若者たち

情報があふれる現代、SNSやインターネットを通じて誰もが瞬時に膨大なデータを手に入れることができます。最新の情報が時系列に次々と飛び込んでくる画面をすばやくスクロールしながら、自分の興味に合った記事を拾い上げる若者たち。このような背景の中で、若者たちは文章を「読む」という行為よりも「流す」という行為に慣れ親しんでいるかもしれません。

機能語を読み取ることができない子ども

大量の情報を読み流すことのできる若者たちには敬意を表しますが、しかし、読み流す行為には落とし穴もあるようです。すでに2019年に数学者の新井紀子氏が『AIに負けない子どもを育てる』(東洋経済新報社)で指摘しているように、現代の子どもたちは教科書に書かれている短文や定義が読み解けていないといわれます。その原因の一つに挙げられているのが、機能語を正確に読みこなしていないことです。機能語とは内容語に対して実質的な意味が希薄であり、それだけでは意味が成り立たない助詞や助動詞、その複合辞である「において」「について」「からには」「なければならない」などを指します。子どもたちはキーワードを拾い上げてなんとなく読んだ気持ちになっていますが、語と語や文と文の関係性を読み飛ばしているため、事柄と事柄の事実関係を問われたときに、正確に回答できないことが報告されています。私は本務校以外にもいくつかの大学で日本語に関わる授業を受け持っていますが、このところ提出課題の条件を見落とす学生が多いと感じます。それはいわゆる受験学力に関係はありません。おそらくこの背景には大量の情報を読み流す日常生活が影響しているのではないかと思われます。

知っていても使用されない言葉の数々

文章を正確に読み解くことへの問題だけではありません。実は書く行為においても問題を感ずることがあります。私はかつて高校生、大学生が書いた意見文と社会人が作成した小論文の解答案とを比較したことがありました(※)。その結果、高校生と大学生の語彙力の乏しさが浮き彫りになりました。具体的には、高校生の作文51本、大学生の作文98本、小論文の解答案51本(いずれも600~800字程度)について、客観的な事実から帰結を導く語句のバリエーションを調査したところ、高校生は至るところに「思う」を使用し、大学生は「思う」の代わりに「考える」を繰り返して使用していることがわかりました。ひるがえって、社会人が作成した小論文の解答案では「思う」の使用はゼロ、「考える」については、文章の最終段落に意図的に使用されていました。なお、対象とした高校生も大学生も、大学入試レベルの長文が読解できる力はあります。ですから、彼らは思考に関わる語句をたくさん理解しているはずです。しかし、いざ自分で文章を書くとなると、理解しているはずの語句を自分の言葉として使用することができていない状況が明らかになりました。

言葉に対してじっくりと向き合う時間を

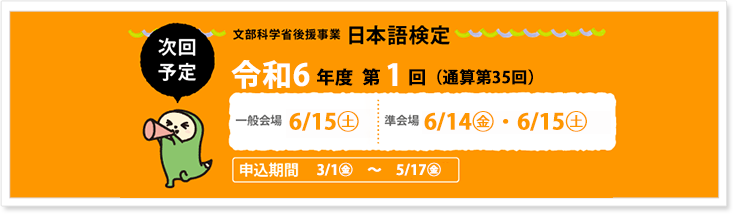

現代の若者には、大量の情報をすばやく読み、なんとなく内容が理解できていても、文章の意味を正確に読み取れていなかったり、自分の文章に活かすことができていなかったりする様子が見受けられます。そのような時代だからこそ、日本語についてじっくりと向き合い、言葉を吟味する時間がほしいものです。かく言う私も、このたび日本語検定の問題に取り組んでみました。敬語、文法、語彙、表記、漢字、総合問題と多岐にわたる分野において、あらためて日本語を見つめる良い時間を得ることができました。どの問いも日常的な場面が想定されていて、実用的です。調子よく解けるかと思いきや、いくつかの問題については私も立ち止まり、しばし考えてしまうものもありました。解いた後、解説を読むと、なんと前後の文脈を見過ごして間違ってしまった問題もありました(告白致します)。どうやら私も昨今の若者の例にもれず、文章を読み飛ばしているようでした。反省です。

日本語検定では1級に合格された後も、回を重ねて受検される方がいらっしゃると聞きます。若い人はもちろん、さまざまな年代の方に取り組んでいただきたいと思います。私もまたチャレンジしてみるつもりです。今度は急がず、じっくりと取り組みます。

※永田里美、田中佑、安部朋世、橋本修、矢澤真人(2022)「高校生、大学生の論理的文章における語彙運用上の課題−意見を述べる文章を対象として」『明星大学研究紀要・教育学部』12,明星大学教育学部

永田 里美(ながた さとみ)

明星大学 教育学部 教授

筑波大学第一学群人文学類卒、同大学大学院博士課程文芸・言語研究科(言語学専攻日本語学)単位取得退学。公立高校教諭、教育センター指導主事等を経て、現在、明星(めいせい)大学教育学部教授。専門は日本語学、国語科教育学。高等学校国語科検定教科書編集委員、『明鏡国語辞典』編集協力者(大修館書店)。近著に『これからの国語科教育はどうあるべきか』(藤森裕治編集、東洋館出版社、2024年)。