正しい日本語でコミュニケーションの壁を超える

特定非営利活動法人 障がい者相互支援センターMCP

事務局長

本田 いずみ

聴覚障がいを持つ人は普段から音情報を文字や手話など、目に見える形で得ています。

大学在学中、聴覚障がいを持つ友人との出会いをきっかけに、音声を文字に起こす「ノートテイク」や「パソコンテイク」の存在を知りました。音声で進む授業は聞こえない人にとっては理解が難しく、授業参加が厳しい状況にありました。当時は今のように「合理的配慮」に関する整備がなかったため、友人たちが集まって無償で文字起こしを行いサポートしていました。

さらに、障がいを理由に大学への入学を断られたり、進学そのものを諦めたりする障がい当事者も数多くいました。

学びたいことを学び、進みたい進路に進めるように、「障がいの有無に関わらず学べる環境を」という思いから、聴覚障がいの当事者と共に「特定非営利活動法人 障がい者相互支援センターMCP」を大学在学中に設立しました。

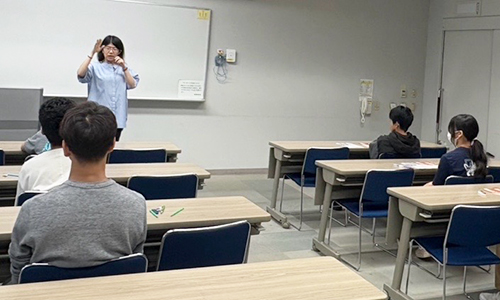

現在は、大学の講義における文字通訳者の育成を中心に、九州の各大学などで講習を行っております。

同時に、大学に進学する障がい当事者が少ないこと、障がいを持つ人が「分かる授業を受けられる」学習教室が身近にないことから、子どもたちの特性に寄り添った学習教室を目指し、「学習支援教室みこクラブ」を始めました。

主に聴覚や発達障がい、兄弟児など、幼児から60歳代までの人が教室に通ってきています。

聞こえない人のコミュニケーションは、聞こえないが故に目での情報を求める一方で、そのやりとりは手話や日本語で行う必要が出てきます。普段から手話を使ってやり取りをする場合、日常会話で困ることは大きくありませんが、手話も「学習的、学術的」となると一気に理解度に差が生まれます。

また、聞こえない人は社会の中でも「コミュニケーションの壁」が生まれやすく、その背景に「日本語」そのものが苦手な人が多いと言うことを知っている人はどれだけいるでしょうか。

聞こえないからこそ、聞こえる人とコミュニケーションを取るためには「筆談」が必須であり、日本語の読み書きが理解出来なければ、些細なことでもズレが生じてしまいます。

例えば病院に行って「頭が痛い」と伝えたとき、私たちは「ズキズキする」「殴られたように痛む」「ガンガンする」など、あらゆる言葉を自然と使いこなして痛みの状況を伝えることができます。

しかし、聞こえない人は「ズキズキ」「ガンガン」といった言葉は、ひとつひとつを学習して学ばなければ「知らない言葉」でしかありません。

私たちがあらゆるところから耳にし、聞いたことがある言葉でさえ、学習して身につけなければ、入らない言葉が多いことも事実です。

日本語の読み書きが苦手な聞こえない人は多く、そのほとんどが子どものときから現れます。

そこで、「みこクラブ」では学校の科目以上に、日本語の読み書きに力を入れた指導を心がけています。

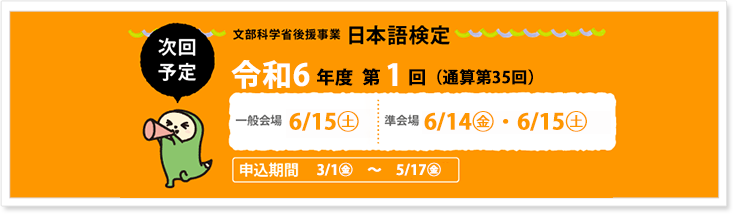

ただ学習するだけではなく、生徒たちが学んだことが目に見える形で結果に現れ、学んだことへの自信に繋がるものはないかと探していた折に、日本語検定と出会い、受検を目標にしました。

日本語検定の学習は敬語、文法、言葉の意味や表記、漢字、語彙、総合問題とあらゆる分野を学ぶことができ、生徒たちにとっての得意分野、苦手分野の把握と、今後の学習にとても役に立っています。また、生徒自身から「はきはき」や「いよいよ」など、初めて使い方を知った言葉に出会ったという感想や、「ちっとも」「ぜんぜん」など、日本語特有の言い回し表現は手話にはないため、意味すら知らないことが多かったという感想をもらいました。

敬語に関しては、これから社会に出る生徒、現在働いている生徒たちが非常に戸惑う姿が見られました。検定の学習を通して、学校では学びきれなかった敬語の使い方、意味などを多く学ぶことができたという感想をもらいました。

日ごろ、「みこクラブ」での日本語学習が役に立ち、受検級をひとつ上げることができた生徒や、次も頑張りたいという声ももらいました。

検定の学習を通して出会った日本語も数多くあると知り、私たち指導者側にとっても気づきに繋がり、今後の指導へと繋げていかなければと感じています。

正しい日本語を知ることは、将来的に他者とやり取りをする際に必要となるスキルであり、生徒たちのコミュニケーションツールの幅も広げてくれます。

日本語検定にはたくさんのテキストや参考書、問題集もあります。これらの教材を今後も大いに活用しながら、日本語の学習へと繋げ、生徒たちが自信をもってあらゆる人と淀みなくコミュニケーションが取れるように私たちもサポートを続けていきます。

本田 いずみ(ほんだ いずみ)

特定非営利活動法人 障がい者相互支援センターMCP 事務局長

「障がいの有無に関わらず学べる環境を支援する」ことを目的に大学在学中にNPO法人を設立。

障がい学生支援に関する情報保障の講習を各大学にて開催し、支援者育成を行っている。

聴覚障がい児の進学率向上のため、障がい児・者のための学習支援教室「みこクラブ」を開始。

現在は主に聴覚、発達障がい、兄弟児など、幼児から大人までが教室に通っている。

筑紫女学園大学、西南学院大学 非常勤講師。