AIの文章と手作りの文章

国立国語研究所教授

総合研究大学院大学日本語言語科学コース教授

一橋大学大学院言語社会研究科連携教授

日本語検定委員会審議委員

石黒 圭

文章なんてAIに書かせればいいじゃん。そんなふうに考えている人はいませんか。たしかに、現代の生成AIの性能は驚くほど高く、簡単な指示を与えるだけで、誰が読んでも自然な日本語で、かゆいところに手が届く文章を書いてはくれます。

しかし、それでは、あなたが文章を書いたことにはなりません。テーマについて調べたのも、頭を使って考えたのも、手を動かして書いたのも、すべて生成AIです。そんな人を社会は必要としません。大学入試では不合格でしょうし、社会に出ても雇ってもらえません。企業にとっては、生成AIを開発した会社と契約したほうが、ずっと安く、しかも質の良い文章が手に入るからです。

いや、私は、基本的に生成AIは使わないようにしている。形式的な書類の作成や、事務的なメールだけを生成AIに代筆してもらっている。そんなふうに主張する人もいるでしょう。事実、知的な文章を書くことを仕事にしている人でも、仕事の一部を生成AIに肩代わりしてもらっているという話をしばしば耳にします。

それ自体はそれほど悪いことではないでしょう。しかし、忘れてはならないのは、人間は弱い者だということです。最初は形式的な業務や事務的な業務だけに限定して依頼していたはずが、知らず知らずのうちに依頼の範囲が広がり、ほんとうは書いてもらってはいけない文章まで書いてもらってしまう。そんなふうにならないと断言できる禁欲的な人が、はたしてどれだけいるでしょうか。

そして、大事な文章を生成AIに代筆させていることが発覚したとき、その人がそれまで築いてきた信頼が一気に崩れ落ちます。過去に自分で丹精込めて書いてきた文章さえも、生成AIが書いたのではないかと疑われてしまうとき、失墜した信頼をいったいどのように取り戻せばよいでしょうか。

自分の日本語力をみがきつづけることは、たしかにしんどい作業です。文章を書くプロである私でさえそう思うのですから、文章を書くのが好きではない多くの方にとって文章執筆は負担以外の何者でもないでしょう。

しかし、それでも、日本語力をみがく努力を続けてほしいのです。自分の頭で懸命に考え抜いたアイデアや、自身の身近でふと発見したステキな思いつきを、自分らしい文体で飾らずに書く。そうして書いた文章は、あなたが生きている証であり、このデジタルの時代、いつまでも残りつづけます。どんなに拙い文章でも、その人にしか書けない文章には味わいがあり、作った人の人柄がにじみでます。その味わいに勝るものはありません。

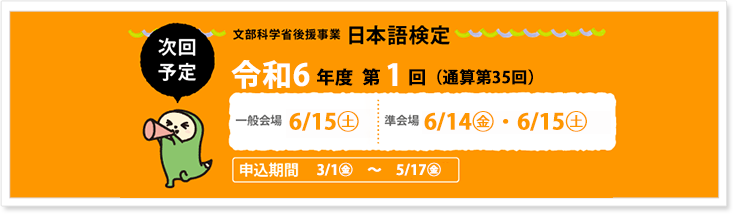

日本語検定という試験を受検される方は、日本語をみがく不断の努力を続けられる人だと感じます。誰に強制されるものではない試験を受けつづける精神力が備わっているからです。ときには苦痛であることも、目標を持って続けていくと、新たな気づきがあり楽しくなってくるものなのかもしれません。

日本語検定を受検し、好成績を収めたいと思えば、人は自主的に勉強をします。その勉強の過程で、自分がふだん使わない新たな表現に出会い、それを獲得し、表現の引き出しを増やします。そして、気に入った新しい表現を何度か使っていくうちに、それが自分の表現となっていくのです。

子どもの言葉の学び方を考えてみればわかるように、子どもの言語獲得はすべて誰かのまねから始まります。日本語のなかに自分の発明した言葉はありません。言葉はすべて借り物なのです。しかし、人は人から借りたものを使いつづけ、自分の言葉にしていきます。そして、自分の一部になった言葉を、自己の文章のなかで使い、その文章を広く発信することをとおして次世代へとバトンを受け渡していくのです。

人として、こんな大事な作業を生成AIに明け渡してよいのでしょうか。せっかく人間に生まれてきたのに、もったいなくはないでしょうか。言葉は他者のものであり、同時に自己のものです。だから、言葉は思いを伝えあうコミュニケーションの道具となるのです。

人から受け継いだ言葉を自分のなかで熟成させ、それを自分の文章のなかで用い、次の世代に受け継いでいく。これは、人間が昔から絶え間なく続けてきた、生きていくうえでの大切な営みです。日本語検定の受検を、他者の言葉を自己の言葉にし、未来の誰かの言葉にする一助としてご活用いただければ、一人の委員として、こんなに嬉しいことはありません。

石黒 圭(いしぐろ けい)

国立国語研究所教授、総合研究大学院大学日本語言語科学コース教授・コース長、一橋大学大学院言語社会研究科連携教授、日本語検定委員会審議委員