令和7年(2025年)春号 ごけんメッセージ

今、なぜ日本語検定か?

後編

―正しい日本語について考える―

佐々木 文彦

正しい日本語って何?

前編では語彙学習の重要性について述べました。後編では「正しい日本語」について考えます。

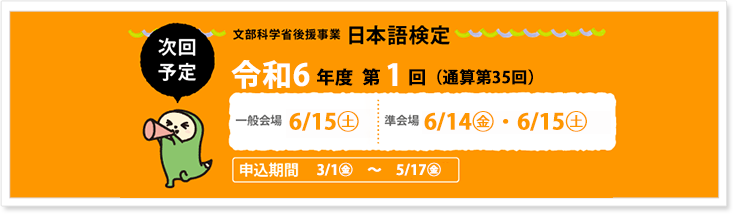

日本語検定のホームページには「日本語検定は、日本語を正しく使えるようになるための手立てになる」とあります。ということは、私たちは日本語が正しく使えていないということなのでしょうか?

海外旅行に行って「ちゃんと買い物出来るかな?」と心配になる人は多いでしょうが、国内のデパートに行くのに言葉が原因で不安になることはありません。人前で話すのが苦手な人は多いかも知れませんが、その理由は「正しい日本語が話せないから」ではないでしょう。日本語を使って生活できているならその日本語は正しい、と言っていいはずです。

けれども「改まった場面で適切な言い方ができるか」と考えると自信がないという人は多く、「令和4年度 国語に関する世論調査」によると、自分自身の言葉に気を使っている人の約80%が「改まった場で、ふさわしい言葉遣いをする」と答えています。

それでは日本語検定が考える「正しい日本語」とは何なのでしょうか? なぜ私たちは日本語検定で「正しい日本語」を学ばなくてはならないのでしょうか?「正しい日本語」をキーワードに「今、なぜ日本語検定か」を日本語検定の6つの領域の中の「文法」と「敬語」について考えましょう。

「文法的に正しい」とは?

次の問題は日本語検定のホームページにある4級の文法問題です。

少しの間、伯父さんの三脚を借りれませんか。

下線部が正しいかどうかを問う問題。答えは✕です。けれどもこの「借りれる」を含め「見れる」「食べれる」「来れる」「出れる」などのいわゆる「ら抜き言葉」は日常会話ではごく普通に用いられています。「明日来れる?」ではなく「明日来られる?」と言う人はむしろ少数派ではないでしょうか(私はその少数派なのですが)。

けれどもこの「ら抜き言葉」というのは単に言葉を短くして「ら」を抜いたという変化なのではなく、受身の「られる」との混同を避けるために生じた変化なのです。その証拠に「〇弟にお菓子を食べられちゃった」とは言うけれど「✕弟にお菓子を食べれちゃった」とは決して言いません。五段活用動詞(例:飲む)には可能動詞(例:飲める)があり、この場合「もう飲めません」とは言うけれど「もう飲まれません」とは言いませんね。

いわゆる「ら抜き言葉」は五段動詞以外の動詞にも可能動詞が広まりつつあるという言語変化の現象に従っているものなので、日本語史の流れの中で自然に起きている現象だと言えます。けれども、日常の話し言葉では語法が変化しても、書き言葉や改まった場での言葉遣いはなかなか変化しませんので、多くの人が日常的に使っている言葉と改まった場で使うべき言葉とが次第にかけ離れていくことになります。

日本語検定ではレポート、報告書、スピーチなど公的な場面で使う日本語として適切な表現が出来ることを前提として「文法」を捉えているので、受検準備をすることによって日常会話とは異なる「改まった場面にふさわしい」日本語力を身につけることが出来ます。

適切な敬語とは?

敬語問題は「場面や相手に応じて、尊敬語や謙譲語を適切に使い分けることができる」能力を測るものです。この「場面や相手に応じて」というところが難しいのですが、敬語は「だれかに敬意を払う」ための表現ですから、本来はどうするのが正しいか正しくないかなど決められないという考え方もあります。敬意を払うも払わないも本人の問題だからです。けれどもやはりそういうわけにもいきません。多くの人は「職場で取引先と会話する時」「接客する時」「先生に相談する時」など、さまざまな場面で「正しく敬語を使わなくてはならない」と考え、難しいと感じます。敬語の使い方も「文法」のところで考えたように、時代の変化の影響を大きく受けていますので、新しい表現が生じていわゆる「正しくない敬語」と言われる表現が実際にはたくさん使われています。

日本語検定では日常生活にあふれている「正しくない敬語」の典型例を中心に出題しますが、文化庁の「敬語の指針」(平成19年文化審議会答申)の中の【習慣として定着している二重敬語の例】などに見られるような「許容される例」の範囲を示すなど、時代の変化にも配慮しながら敬語運用力の基準を提案してまいります。

おわりに-今、なぜ日本語検定か?

わたしたちが身につけるべき日本語力は単なる知識ではなく、その場にふさわしい表現を選んで発する力です。日本語検定の問題作成委員である中川秀太さんの著書『現代日本語のジェネレーションギャップ』(武蔵野書院)に「日本語検定の方法と現状」という章があり、日本語の現状と日本語検定の役割についてわかりやすく書かれています。ご一読をお薦めします。

「文法」においても「敬語」においても「正しい日本語」の姿は変化します。前編でも述べましたが、世の中の変化につれて「正しい日本語」の姿も変化していきますので日本語検定では「解答解説」等、ホームページを利用して出題方針についての情報を発信してまいります。それが「正しい日本語の今」を多くの皆様に知っていただくことにつながると考えております。

佐々木 文彦(ささき ふみひこ)

明海大学外国語学部日本語学科教授。1958年秋田県秋田市生まれ。秋田県立秋田高等学校卒業、東京大学文学部卒業。同大学院博士課程満期退学。専門分野は日本語学。語彙論、語の意味・用法の変化を中心に研究。2018年3月より、日本語検定委員会審議委員。2020年10月より、日本語検定委員会審議委員長。著書に『暮らしの言葉擬音・擬態語辞典』、『暮らしの言葉新語源辞典』(以上、講談社)、『日本語再入門知識編』(日栄社)など。『広辞苑第七版』(岩波書店)の項目選定と執筆(国語項目)に携わる。