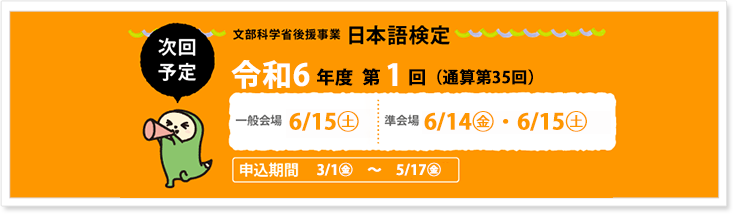

令和6年(2024年)秋号 ごけんメッセージ

見つけて楽しむ文法

―答えは自分の中にある―

高田 祥司

日本語検定で出題される6領域のひとつ、「文法」。伝え合う力の基盤となる重要な領域ですが、「文法を学ぶのは退屈だ」という声がしばしば聞かれます。

そんな文法を「楽しい」と語るのは、大学で教鞭を執るかたわら、文法の研究をなさる高田祥司先生。今号では、高田先生に「文法を学ぶ楽しみ」についてご寄稿いただきました。

文法を学ぶとはどのようなことなのでしょうか。そのことによって、どのような世界がひらけるのでしょうか。ぜひお確かめください。

「文法」と聞いて、皆さんはどのようなイメージを持ちますか。「教科書や語学書に書かれた小難しい説明」「正しい言葉遣いのために覚えなければならない規則」など、あまりよいイメージではないと思います。ですが、本当にそうでしょうか。

次の二文の用いられる状況がどう違うか考えてみてください。

- ①

- 受賞者が壇上に立った。

- ②

- 受賞者が壇上で立った。

①の「に」の方は、受賞者が演壇の下から上に上がった場合、②の「で」の方は、元々壇上にいた受賞者がその場で立ち上がった場合に用いられますね。

では、もう一つ。次の二文の( )に「に」と「で」のどちらが入るか考えてみてください。

- ③

- 車が駐車場( )停まっている。

- ④

- 車が踏切( )停まっている。

③の駐車場の場合は「に」、④の踏切の

場合は「で」が入りますね。前者は意図

して、後者は故障などで一時的に、

という違いが感じられます。

私達は、このような「に」と「で」の使い分けを日頃無意識のうちに行っています。特別な勉強をしていないのに、使い方を知っている。現代日本語に関する限り、文法は教科書などに書かれたものでも覚えなければならないものでもなく、私達の中にあるものと言えます。ですが、いざその規則がどのようなものか問われると、うまく説明できない。不思議ですよね。

私達が無意識のうちに従っている文法の規則がどのようなものか理解するためには、対象の語句が使用された例をよく観察する必要があります。先に見た、場所を表す名詞に付く「に」と「で」がそれぞれどのような動詞と共に用いられるか考えてみましょう。例えば「広場に行く/着く/入る/出る/(ヘリが)降りる」「広場で遊ぶ/走る/歌う/読書する/寝る」などが挙げられます。「で」の方は色々な動作を表す動詞ですが、「に」の方はいずれも移動を表す動詞ですね。ここから、「に」は移動の着点、「で」は単に動作の場所を表すことが分かります(「に」は「広場にいる/ある」のように存在の場所を表すことも)。先ほどの①と②で、演壇の下から上に移動した場合に「に」、壇上で立ち上がった場合に「で」が用いられる理由は、この違いによって説明できますね。また、③と④で、本来停まるべき駐車場の場合に「に」、そうではない踏切の場合に「で」が用いられることも納得できます。このように用例の観察を通して、その背後にある規則性を発見できた瞬間は、とても気持ちがいいものです。

文法が以上のようなものだとすれば、多くの国語の授業に見られる文法の教え方は逆ということになります。私達は文法規則を既に知っていながら自覚できていないだけなのに、語句の意味・用法の説明をまずした上で、例文を示している。そのことが文法について、教科書の説明を覚えなければならないという間違ったイメージを植え付けると同時に、授業を無味乾燥なものにしている。それによって現代日本語の文法に苦手意識を抱いた状態で、古典文法や英文法を勉強するため、生徒はうまく理解できず、益々文法アレルギーになってしまう。よくない状況です。そうではなく、先に見たように、各語句の意味・用法の特徴がはっきり表れる用例をまず示して、違いに気づかせる。それを基に、どのような規則があるかを考えさせ、話し合わせるのが望ましい。そうすることで、学習指導要領で強調されている「主体的・対話的で深い学び」も可能になります。自分自身で答えに辿り着くことでこそ、面白さが感じられ、記憶に残りますよね。もちろん、教科書の様々な教材をこなす合間に文法の学習を行っている現状では、時間のかかる活動はなかなか難しいでしょう。ですが、前時の予告や授業の導入でクイズとして用例を示し、少し考えさせるだけでも効果があると思います。

このように用例の観察を通して文法規則を見つけることができると、日々の生活で目にする、耳にする全ての言葉が楽しむための材料になります。例えば「風に立つ」という表現。柚月裕子さんの小説のタイトルになっていますし、さだまさしさんの曲にも「風に立つライオン」という名作があります。この表現、先ほどの「壇上に立つ」と「に」の意味が少し違いますね。ここでは、「に」が「に向かって」という意味を表しています。

この「に」が効果的に使われているのが「雨に唄えば」という映画とその表題曲のタイトルです。原題は「Singin’ inthe Rain」なので、普通なら「雨の中で唄えば」のように「で」を用いて訳しますが、それではいかにも味気ないですね。「に」を用いることで「雨に向かって」というニュアンスになり、雨でも気持ちは前向きで晴れ晴れしていることが表現される。「~にうたう」という表現は日常的には使われませんが、作品名や歌詞などの詩的な言葉では、あえて通常の文法規則から逸脱させることで、印象に残る表現を生み出しています。

広告コピーでも、このような表現が使われますね。「ソーダ水におぼれないウィスキー」、サントリーのトリスの名作コピーです。「おぼれる」という動詞は、文字通りの意味の場合、「海でおぼれる」のように「で」が用いられますが、「夢中になって心を奪われる」という意味の場合、「恋におぼれる」のように「に」が用いられます。ここでは、後者を普通とは異なる形で使って、「ソーダ水で割っても味や香りが損なわれない」ということを表現しているのが面白いですね。

文法について考えること、そのきっかけは身の回りのいたるところに転がっています。数学は紙と鉛筆さえあればできると言われますが、気軽に楽しめる点では同じですね。加えて、あらゆる言葉が問いになり、答えは自分の中にある。思い立ったら、すぐに始められます。

いかがですか。「文法に興味が湧いてきた!」、そんな方にお勧めしたいのが日本語検定です。例えば次の問題では、格助詞「に」の多様な用法が理解できますよ。A~Dの四類の用法について、各類の例文を参考に、ア~エがいずれに分類されるかを答えてください(紙幅の都合上、選択肢は半分にし、例文を改変)。

- A

- 壁にもたれかかる。

- B

- 上司に叱責された。

- C

- 今週末は買い物に出かける。

- D

- お母さんの若いころにそっくりね。

- ア 帯に短したすきに長し。

- イ 友人と名画を鑑賞に行く。

- ウ 消しかすはゴミ箱に捨てなさい。

- エ 父に時計をもらった。

Aは動作が行われる先、対象(先の「風に立つ」「雨に唄えば」と同様)、Bは受身や使役、授受などの表現における動作の主体、Cは動作の目的、Dはその状態であることを判断する基準を表す用法ですが、これが分からなくても、よく考えれば同じ用法の文を選べるのではないでしょうか。アはD、イはC、ウはA、エはBとなります。日本語検定の問題は、文法以外にも敬語や語彙など、バラエティに富んでいます。どの問題も練られており、楽しく日本語力を高められるので、ぜひ挑戦してみてください。

言葉について無意識を意識化していくと、自分自身を客観的に見つめる視点も身につけられます。インターネットで誰でも簡単に意見を発信できるようになった昨今、不用意な発言による炎上や口汚い誹謗中傷、罵り合いを目にすることも増えました。何かを発信する前に一旦立ち止まって、言葉は適切か、独りよがりな考えに陥っていないかと思いを巡らせば、問題は避けられる。言葉について日常的に考えることで、楽しみながら慎重な発言態度が養えます。さあ、文法と友達になってみませんか。

高田 祥司(たかた しょうじ)

秀明大学准教授。専門は日本語の文法で、方言の文法を中心に研究している。現職の前、韓国の大学に勤務したことをきっかけに、日本語の方言と韓国語の対照研究を開始。標準語同士を扱うことが一般的な言語間の対照研究の分野に新たな可能性を開く。勤務校では、国語の教員を目指す学生に、日本語について現代語から古典語や歴史的変遷まで、幅広い内容を教えている。授業で大事にしているのは、学生が断片的な知識を繋げ、自分自身で答えを導き出せるようにすること。音楽やマンガなどが好きで、そこで使われている言葉もつい気になり、思索に耽ってしまう(授業に例として登場することもしばしば)。にほごんとTwitter(X)で話すのが最近の密かな楽しみ。