論文やレポートは、デアル体で書くのが一般的です。そのよりどころとして、「公用文作成の考え方(建議)」(2022)があります。その中にある「伝わる公用文のために」には「法令、告示、訓令などの文書は常体(である体)を用い、通知、依頼、照会、回答など、特定の相手を対象とした文書では敬体(です・ます体)を用いる」とあります。論文やレポートは、特定の相手を対象としたものではないため、デスマス体にしないのが原則です。それから「一つの文・文書内では、常体と敬体のどちらかで統一する。「常体では、「である・であろう・であった」の形を用いる」という注記も記されています。

文章を書くことに慣れている人であれば、上記の決まりを守ることが容易ですが、慣れていない人にとっては、なかなかデアル体とデスマス体の統一が難しく、一つの文章の中に両者が混在することがあります。デアル体に「学生だ」の「だ」つまりダ体が混在する文章も書きがちです。「~だ」と「~です」「~ます」は、話しことばでも使われるため、書きことばに応用することが簡単なのに対し、「~である」は、書きことば特有のことばづかいであるため、改まった文章を書いたことがない人にとっては、とっつきがたい印象を受けるということでしょう。数年前に、論文もレポートもダ体でいいじゃないかと言い放つ学生がいたことを思い出しました。

ここでは、公用文を書く際の決まりを参考にしつつも、一般の人が文章を書く際の常体・敬体の使い方の注意点をできるだけ細かく説明することとします。

「である」の前に来ることば

ふだん文章をあまり書かない大学生などがいざ改まった文章を書こうとすると、「のだ」を多用する傾向があります(石黒(2008、p.166))。「のだ」は、自分の主張を強めるために使うことの多いことばです。それゆえ「使いすぎると押しつけがましく」なります(石黒(2008、p.167))。この「のだ」を使うという傾向がデアル体で文章を書こうとした際にもあらわになり「書いたのである」「寒いのである」といった表現が行われます。文末はデアル体で書くことという指示のみがあった場合、このようにすべての文末を「である」でそろえなければいけないと解釈する人が出てきます。それを防ぐために、次の条件を設けます。

デアル体の「である」の前に来るのは、名詞、代名詞、形容動詞の語幹。動詞と形容詞で文を終える際は、「である」を続ける必要はない。ただし、「であろう」の場合は、前に動詞・形容詞も来る。

これにより、「学生である」「ここである」「確実である」という言い方が適切である一方、動詞は「書いた」「書く」など、形容詞は「寒い」「寒かった」などを常体の文末表現として使えばよいと理解されます。デアル体で書くこと=すべての品詞を「である」の形に整えること、ではないということです。ただし書きのところの意味は、「書くであろう」や「寒いであろう」が使えるということです。

ダ体

フォーマルな文章のうち、新聞という分野ではダ体が用いられるのがほかと異なります。このことについて、読者からデアル体にしてもらいたいとの指摘が寄せられることがあるそうです。朝日新聞の「天声人語」の記事に対して、「だ」を何とかしてくれという意見があることについて、白井(1997、p.295)は「小欄では、時々、文を「だ」で結ぶ。字の数が限られていることや、行頭に句読点が来るのを避けなければならぬといった、その時々の都合にもよる」と述べています。新聞では、文字数の制限が厳しいため、デアルより2字少ないダのほうが好まれます。読者としては、ほかの分野ではデアル体が使われるのに対し、新聞のみダ体であることに不統一な印象を受けるということのようです。

未然形:推量と否定

では、新聞の場合はさておき、一般的な文章においてデアル体に統一しようとした場合、それは容易なことでしょうか。実際には、厳密にデアル体を用いる書き手と、終止形以外のところでは規範意識が緩む書き手と、どちらもいるようです。「である」と「だ」の活用を比較しながら検討します。

未然形は、デアル体は「雨であろう」「来るであろう」であり、ダ体では「雨だろう」「来るだろう」です。「来るである」のような言い方はしませんが、前述したように、「であろう」は活用語にも接続するため、「来るであろう」という形をとります。安達(2017)は評論作品に用いられるデアル体とダ体を実際の用例をもとに調べていて有益ですが、この論文自体の用語を確認してみると、ほぼデアル体で統一されている中で、「言えるだろう」「言ってよいだろう」という形がそれぞれ一つずつ出てきます。これは「言えるであろう」「言ってよいであろう」とすることも可能です。活用語の場合は「だろう」を使うという方針をこの論文の筆者が持つのかもしれません。これは何も揚げ足取りをしているわけではなく、本コラムの筆者自身、推量形の場合に、「であろう」と「だろう」の間で、どちらを選ぶべきか迷うことがしばしばあり、デアル体に統一しにくい代表的な活用形であると感じるからです。

なお、推量に「のである」を使う場合、「社会通念の違いだったのであろう」(学術書)のようにデアル体を基本とした文章にダ体が紛れることがあります。デアル体にすると「社会通念の違いであったのであろう」となり、「である」の連続がさけられません。したがって、あくまでデアル体を基本とするなら、「のである」は使わないとするか(たとえば「違いであったと推量する」のようにする)、「であったのであろう」の形を許容するか、いずれを自分自身の原則とするか、決めておくことが肝要です。

否定の場合、デアル体には「であら」という形がありますが、「であらず」は現代語としてはあまり用いられず、「で(は)ない」が一般的です。もともと、「である」は「だ」の連用形と「ある」が結びついたものです。「である」をすでに熟した一つの語として認めると、「だ」の否定の言い方は存在せず、「で(は)ない」は「である」の否定形であるという扱いになります。

『大辞林 第4版』の「である」の説明には「打ち消しの言い方としては「でない」が用いられる」とありますが、「ではない」という、「は」の形が入ったものが適切であると見る立場もあります。ちなみに、くだけた言い方の「じゃない」は「ではない」が変化したものです。ひとまずここでは、「学生でない」でも「学生ではない」でも特段の問題はないという扱いにしておきます。

連用形

連用形は、デアル体が「雨であり」「雨であった」となり、ダ体は「雨で」「雨だった」となります。過去の形については、英文学者の福原麟太郎(1894~1981)が英語学者の岡倉由三郎(1868~1936)について述べた次のエピソードが残っています(福原(1982、p.86))。

学期学年の試験の前になると、先生はわれわれに注文をつけた。「国語は正しく書いてほしい。竪書きにする。何々だったという言い方はやめてほしい。ちゃんと、であったと書く」――いかに多くの田舎学生を先生が背負ったか、その生半可な江戸弁に悩まされたか。

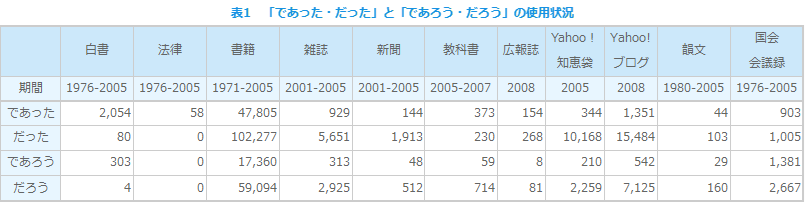

学生たちの気持ちも理解できるような気がします。終止形は「である」と「だ」であり、ずいぶんと形が異なるのに対して、「雨であった」と「雨だった」あるいは「雨であろう」と「雨だろう」では、それほど形が異なると感じられません。それゆえ、厳密にどちらの活用形なのかを意識しないかぎりは、相対的に短いほうの形を使いたくなるということではないでしょうか。連用形の「であった・だった」と未然形の「であろう・だろう」について、国立国語研究所の「KOTONOHA「現代日本語書き言葉均衡コーパス」少納言」を使い、各ジャンルにおける使用状況を見たのが以下の表です。

単純に文字検索をした結果です。不要な言い方も含まれていることでしょうから、粗い調査にすぎませんが、それでも公用文の一種である白書で「であった・であろう」が優勢であるのに対し、書籍以下のジャンルでは「だった・だろう」が優勢であることを確認するには十分でしょう。

連用形には別の問題もあります。放送などに見る「作家で俳優の○○さん」という「で」の使い方です。書きことばなら「作家兼俳優」とでもなりそうですが、話しことばになじまない、しかし「作家であり俳優(でもある)」が長いため、「で」で済ますということのようです。ただし「プールで泳ぐ」のように使う格助詞の「で」もあり、こちらも現代語では多用される傾向にあるため、一つの文・文章の中に助動詞「だ」の連用形の「で」と格助詞の「で」とがともに用いられ、「で」が目立ちすぎるという結果が生じます。このような「で」を放送で用いることの問題点については、2015年にNHKの『放送研究と調査』(65-8)で取り上げられています。

終止形

終止形は「学生である。」のような使い方のことであり、その問題点については、すでに述べたので、ここでは解決済みとして、次の連体形に進みます。

連体形

次に連体形です。現在のことには「作家である○○さん」という形を用い、ダ体の連体形は現れません。「だ」の連体形「な」は「作家なのに」「作家なので」など、限られた場合にのみ使います。それでは連体形においては「である」に統一できるかというと、ここには助詞の「の」が「作家の○○さん」のように用いられるという別の問題があります。文章をデアル体に統一するという場合、連体形についても「である」にすべきなのか、「の」はデアル体とダ体との区別とは別問題であるとして、使用してよいとするのか、書き手としては判断に迷うところです。現実には「の」の短さが好まれ、「である」よりも「の」が使われやすいようです。過去の言い方の場合は、「作家の」「作家であった」「作家だった」のように、ダ体の形も使われるため、さらに使い分けは複雑です。また、「私が子ども{の/であった/だった}ころ」はいずれも可能ですが、「私が子ども{?の/であった/だった}1960年代」のように、具体的な数字が後ろに来るような場合には「の」は使いにくいようです。

仮定形

最後は仮定形です。「学生であれば」がデアル体、「学生なら」がダ体の形です。「学生であるなら(ば)」や「学生であったら」という形もあります。ここでも、デアル体が長いこと、「なら」が「だ」の活用の一つであると直感的に捉えにくいことなどから、デアル体を基本とした文章の中であっても、「なら」が出てくることがあります。

重々しくない軽めの文体の随筆などでは、書き手がデアル体とダ体をあえて統一せずに使っているとおぼしい文章を見かけることがあります。文章ジャンル、文脈によっては、「だ」のほうが「である」よりも歯切れがよいという理由で選ばれているのかもしれません。

結論

一般的には、文章を書き始める前に書き手が文章ジャンルを意識し、自分がどの文体(デアル体またはダ体に統一。あるいは両方を用いるetc.)を、どのジャンルの文章に使うのか、あらかじめ決めておくとよいでしょう。また、デアル体に統一するのは、終止形・連体形のみのことなのか、それとも未然形や連用形でも「である」の活用形で統一するのか、そのあたりのことも一度考えておくとよさそうです。

デアル体一つをとっても、いろいろと考えるべき事柄があることを知りました。

参考文献

安達太郎(2017)「評論的テキストにおけるダ体とデアル体の混用」『語彙論的統語論の新展開』くろしお出版

石黒圭(2008)『文章は接続詞で決まる』光文社

小島剛一(2012)『再構築した日本語文法』ひつじ書房

白井健策(1997)『天声人語13』朝日新聞社

福原麟太郎(1982)『福原麟太郎随想全集7思い出の記』福武書店

![]()

中川秀太

文学博士、日本ウェルネススポーツ大学スポーツプロモーション学部 准教授、日本語検定 問題作成委員

専攻は日本語学。文学博士(早稲田大学)。2017年から日本語検定の問題作成委員を務める。

- 最近の研究

- 「現代日本語のジェネレーションギャップ」(2024年、武蔵野書院)

- 「日本語検定と校閲との接点を探る」(2024年、日本経済新聞社の勉強会における発表)

- 「同訓異字の「使」と「遣」」(2024年、毎日新聞の「毎日ことばplus」への寄稿)

- 「「わがこと」「じぶんごと」「ひとごと」「よそごと」「たにんごと」」(『東京女子大学日本文学』121、2025年)

- 「肯定・否定を表す対義的な応答詞の使用によって生じる社会的な分断」(『大正大学研究紀要』110、2025年)

- 「きちんとことばを伝えるための10章」(2025年、共著、朝倉書店)など。

コラム一覧

- 2025.12 (47)「『ドッジボール』か? それとも『ドッチボール』か?」

- 2025.11 (46)「デアル体とダ体の詳細」

- 2025.10 (45)「『孔子』や『孫子』のアクセント」

- 2025.9 (44)「比喩的な『続投』が捨てられない理由」

- 2025.8 (43)「1日のうちに行う動作を表す連用形名詞+晩酌」

- 2025.7 (42)「『かき氷』関連のボキャブラリー」

- 2025.6 (41)「代名詞の表記」

- 2025.5 (40)「連体詞の表記②」

- 2025.4 (39)「連体詞の表記①」

- 2025.3 (38)「語頭のラ行音」

- 2025.2 (37)「接続詞の表記」

- 2025.1 (36)「一語文の用法を持つヒト名詞」

- 2024.12 (35)「朝昼晩のあいさつのことば」

- 2024.11 (34)「接頭辞の『ま』『ど』『せい』」

- 2024.10 (33)「相撲の世界における動詞の特別な使い方」

- 2024.9 (32)「数字の語形と表記」

- 2024.8 (31)「ぼかす副助詞」

- 2024.7 (30)「『甲の乙』という形の単語について」

- 2024.6 (29)「母音が連続するときの発音」

- 2024.5 (28)「『現代仮名遣い』と表音一致」

- 2024.4 (27)「動詞のウ音便について」

- 2024.3 (26)「『かな(仮名)』の語形とアクセントと表記」

- 2024.2 (25)「『わかる』のコミュニケーション文法」

- 2024.1 (24)「『よりか』とは何か」

- 2023.12 (23)「『お』と体の部分」

- 2023.11 (22)「質問という行為について」

- 2023.10 (21)「しこ名の『~川』」

- 2023.9 (20)「『~ていただきたいです』という表現について」

- 2023.8 (19)「今に生きる旧国名の別称」

- 2023.7 (18)「『可決・成立する』は是か非か」

- 2023.6 (17)「語頭に[p]の音を持つ単語のこと」

- 2023.5 (16)「『いる』と『おる』の活用形」

- 2023.4 (15)「『ローマ字のつづり方』は実用的か否か」

- 2023.3 (14)「御しがたいひと言『なるほど』のこと」

- 2023.2 (13)「『~犬』はイヌかケンか」

- 2023.1 (12)「『ありか』『かくれが』『すみか』の表記」

- 2022.12 (11)「みずうみ・ぬま・いけ」

- 2022.11 (10)「『お間違いありませんか(お間違いないですか)』に問題はありませんか」

- 2022.10 (09)「現代の1拍語」

- 2022.9 (08)「動植物名を表す漢字について」

- 2022.8 (07)「現代語における女の人の一人称」

- 2022.7 (06)「『水鳥』の語形とアクセント」

- 2022.6 (05)「動物と敬称②」

- 2022.5 (04)「動物と敬称①」

- 2022.4 (03)「『東方・西方』の語形」

- 2022.3 (02)「『母方・父方』の語形」

- 2022.2 (01)「『失礼します』か『失礼しました』か」